|

OTROS AUTORES | |||

|

La Habitación |

||

Brian Moore |

||

|

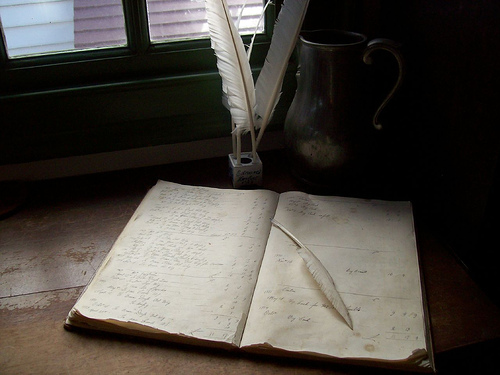

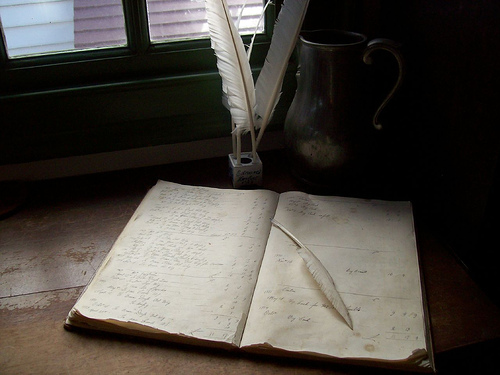

Brian Moore era un estudiante de 17 años a quien le habían dado muy poco tiempo para escribir algo para una clase. Debía escribir cómo era para él el cielo. Luego le comentaría a su padre que su historia los había sorprendido a todos. “Es un bombazo. Lo mejor que jamás haya escrito”. También fue lo último. Brian falleció el 27 de Mayo de 1997. Viniendo en auto de la casa de un amigo perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste. No se lastimó con el choque, pero pisó una línea eléctrica que había caído a tierra y fue electrocutado. Tras el accidente, los padres desesperadamente se juntaron con todo lo que les recordara su vida. Notas de sus compañeros de clase o de los profesores, sus trabajos escolares, querían tener todo. Y también llegó a ellos esta última tarea que le habían asignado hacía menos de dos meses. Los padres de Brian se habían olvidado de ese artículo, pero un primo lo encontró en un cajón de una oficina de la escuela y se los trajo. Fue entonces que sus padres comprendieron que Brian había descrito su visión de los cielos, expresándola como un encuentro con Jesús en una habitación llena de tarjetas que detallaban cada momento de la vida del adolescente. El ensayo de Brian se llamaba: La habitación. Y es éste: En ese estado de medio dormido o medio despierto, me ví dentro de la habitación. No había en ella nada destacable, salvo que una de las paredes estaba cubierta por un mueble de muchos cajoncitos conteniendo pequeñas tarjetas, como las que se usan en las bibliotecas para anotar ordenadamente los datos de los autores y de los libros. Pero este archivo, que se extendía de piso a techo y que a ambos lados parecía extenderse hasta el infinito, tenía los cajoncitos con títulos raros. Me acerqué a la pared donde estaban estos cajoncitos, y el primer título que atrajo mi atención fue: “Las chicas que me gustaron”. Lo abrí y empecé a mirar las tarjetas. Rápidamente lo cerré, shoqueado al darme cuenta que reconocía cada uno de los nombres escritos. De pronto, sin que nadie me lo dijese, supe exactamente adonde estaba. Esta habitación inanimada con sus pequeñas gavetas eran un crudo sistema del catálogo de mi vida. Se hallaban escritas aquí las acciones pequeñas y grandes de cada uno de mis momentos, en un grado de exactitud que ni mi memoria alcanzaba a recordar. Una sensación de sorpresa y curiosidad, y también de horror, crecía en mí cuando al azar empecé a abrir diferentes archivos y a explorar sus contenidos. Algunos me traían gozo y dulces memorias; otros me daban una vergüenza y un sentir de arrepentimiento de haberlo hecho tan intenso que hasta me volvía para ver sobre mi hombro si alguno me estaba mirando. Un archivo que se llamaba “Amigos” estaba al lado de otro que titulado: “Amigos que traicioné”. Los títulos iban desde lo mundano hasta lo más absurdo. “Libros que leí”, “Mentiras que dije”, “Consuelo que dí”, “Chistes de los cuales me reí”. Algunos títulos eran casi graciosos en su exactitud: “Cosas que les grité a mis hermanos”. Con otros títulos no pude reír: “Cosas que hice cuando estaba enojado”, “Cosas que murmuré por lo bajo contra mis padres”. No terminaba nunca de sorprenderme por los contenidos. A menudo en una gaveta había más tarjetas de lo que yo hubiera imaginado. En otras había menos de las que esperaba. Estaba anonadado del gran volúmen que formaba la vida que había vivido. ¿Sería posible que yo hubiese tenido tanto tiempo durante mis pocos años para llenar cada una de esas miles o quizá millones de tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba su verdad.Cada una de ellas estaba escrita por mí mismo. Cada una personalmente firmada por mí. Cuando tiré de la gaveta que decía “Programas de TV que miré”, me dí cuenta que estos cajoncitos crecían a medida que aumentaba la cantidad de tarjetas. En este cajón las tarjetas estaban apretadas entre sí, pero aún así, ya había pasado como dos o tres metros de largo y no se les veía el fin. Volví a cerrar el cajón, avergonzado, no tanto por la calidad de lo que había estado mirando, sino por la pérdida de tiempo que sabía que ese archivo representaba. Cuando llegué al archivo cuyo título era:“Pensamientos lujuriosos”, sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Saqué esa gaveta apenas un poco, no deseando ver qué tan grande sería, y saqué una tarjeta. Temblé ante su contenido tan exacto. Me sentí mal de pensar que un momento como ese había sido registrado. Y entonces surgió de mí una ira casi animal. Un solo pensamiento llenó mi mente: “¡Nadie debe jamás llegar a ver estas tarjetas! ¡Nadie debe jamás ni siquiera llegar a ver esta habitación! Tengo que destruir todo esto.” En enfermiza agitación arranqué el archivo hacia afuera. Ya no me importó su tamaño. Lo tenía que vaciar y debía quemar las tarjetas. Pero al agarrar el cajón de un lado y golpearlo contra el piso para desparramar todas sus tarjetas, no pude sacar ni una de ellas de su sitio. Me desesperé y saqué una tarjeta, y me di cuenta –cuando intenté romperla- que eran duras como el acero. Vencido y totalmente desesperanzado, regresé el archivo a su sitio. Apoyé mi frente contra la pared, dejé brotar un largo suspiro de autolástima. Y allí fue que lo vi. El título decía: “Gente a quienes les compartí el Evangelio”. La manija era más brillante que otras alrededor, más nueva, casi sin uso. Tiré de la manija y un cajoncito corto, de unos siete centímetros, cayó en mis manos. Me alcanzaron los dedos de una mano para contar las tarjetas que había en él. Y entonces me brotaron las lágrimas. Empecé a sollozar. Sollozos tan profundos que dolían. Empezaban en mi estómago y me sacudían todo. Caí sobre mis rodillas y lloré. De vergüenza, por la inconmensurable vergüenza de todo esto.

Mis ojos llorosos nublaban los archivos y entonces, cuando con un movimiento me limpiaba las lágrimas, Lo ví. ¡Oh no, él no! ¡No aquí! ¡Cualquier otro, pero él no! Indefenso miré cómo él empezaba a abrir los archivos y a leer las tarjetas. No tuve suficiente coraje para observar sus reacciones, pero cuando por momentos me atreví a mirarlo, veía en él una pena mayor que la mía propia. Parecía dirigirse intuitivamente a los peores cajones. ¿Por qué tenía que detenerse a leer cada tarjeta? Finalmente se volvió y me miró desde el otro lado de la habitación. Me miró con lástima en sus ojos. Pero ésta era una lástima que no me enojaba. Dejé caer la cabeza, me cubrí el rostro con las manos y comencé a llorar de nuevo. él se acercó y puso su brazo sobre mi hombro. Podía haber dicho tantas cosas. Pero no dijo ni una palabra; sólo lloró conmigo. Entonces se levantó y regresó a la pared de los archivos. Empezando desde un extremo del lugar sacó cada cajón y en tarjeta tras tarjeta se dedicó a superponer su nombre sobre mi firma. “¡No!” grité, corriendo hacia él. Lo único que me salía era decir: “¡No, no!”, y le arrebaté la tarjeta que tenía en la mano. Su nombre no podía estar sobre esas tarjetas. Pero allí estaba, escrito en un rojo intenso, tan oscuro, tan vivo. El nombre de Jesús cubría el mío. Estaba escrito con su sangre. Amablemente tomó nuevamente la tarjeta que yo le había quitado. Sonrió una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. Creo que nunca entenderé cómo lo hizo tan rápido, pero al instante siguiente me pareció oir que cerraba la última gaveta y regresaba junto a mí. Poniendo su mano sobre mi hombro, dijo: “Consumado es”. Me puse de pie y me guió fuera de la habitación. No había llave en esta puerta, todavía quedaban tarjetas por ser escritas.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, Filipenses 4,13. “De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquél que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna”. Si usted piensa de la misma manera, pase este artículo a todos los que pueda, para que el amor de Jesús también toque sus vidas. Mi cajoncito de “Gente a quienes les compartí el Evangelio” acaba de agrandarse un poquito más. ¿Y el suyo?

|

||